da altrenotizie.org - di Fabrizio Casari

Cento anni fa, mentre con la più sanguinosa delle guerre le

monarchie europee si contendevano il dominio dell’Europa, la Rivoluzione

Bolscevica chiudeva per sempre la storia delle monarchie, inaugurando il XX

secolo con la più grande storia di ribellione ed emancipazione mai conosciuta.

Guidata da Vladimir Ilic Ulianov Lenin, la Rivoluzione

Bolscevica cambiava la geografia sociale, politica ed economica, fino a quel

momento destinata solo a favorire l’aristocrazia e la Russia si tirava fuori

dalla prima guerra mondiale. Irrompeva nel libro della storia la classe

proletaria, assumevano un volto e un nome i contadini e gli operai non più

disponibili ad assoggettarsi al regime zarista.

D’improvviso, una massa di sfruttati ed impotenti si fece

classe. Mise fine ad un regime feudale, prese in mano le redini di un paese

immenso ed aprì al mondo intero una diversa prospettiva di liberazione dalla

tirannide prima e di emancipazione delle classi lavoratrici poi. Da dominati

divennero governo. Il grande disordine divenne l’Ordine Nuovo. L’unità di

misura della politica apprese la scienza delle trasformazioni radicali che,

sebbene datesi in un solo paese, si riflettevano sull’intero pianeta.

La Rivoluzione Bolscevica, forgiatasi sulla idealità

marxista, smentì le previsioni del filosofo di Treviri, che vedeva nella

borghesia la classe rivoluzionaria per eccellenza e che, per questo, immaginò

lo sviluppo dei processi rivoluzionari nei paesi industrialmente più avanzati,

Stati Uniti e Inghilterra in primo luogo. E invece in Russia, come

successivamente in Cina e nei processi di liberazione in Asia, in America

Latina e persino in Africa, fu il proletariato la classe protagonista dei

processi rivoluzionari e che avrebbe permesso, con la sua liberazione, quella

della società in generale.

Con i suoi limiti, con i suoi errori e con le sue

rettifiche, la rivoluzione russa fu lo spartiacque della storia, l’inizio di

un'altra lettura del Novecento, il secolo che cambiò i paradigmi dell’esistente

insegnando che un mondo diverso era possibile. Il nascente capitalismo moderno,

che si erigeva sulle macerie delle monarchie e prosperava nel colonialismo, da

quel momento in poi avrebbe dovuto misurarsi con un modello nuovo, che chiamava

a raccolta le ragioni dei dimenticati, ergeva a metro di misura il bene

collettivo e proponeva un nuovo assetto nella storia dell’umanità.

L’edificazione della nuova Russia, divenuta Unione Sovietica

nella riunificazione di una nazione grande come un continente e nell’abolizione

delle differenze tra le etnie contenute al suo interno, dovette affrontare il

mostro nazifascista che le borghesie europee avevano concepito prima e

legittimato poi. Il nazifascismo, infatti, era stata la risposta disperata di

queste, che nell’Unione Sovietica vedevano – giustamente - una minaccia mortale

al loro dominio, all’ordine stabilito delle classi dominanti.

L’Unione Sovietica fu anche scuola di resistenza, quando per

difendersi e difendere l’Europa intera dal terrore nazifascista offrì alla

storia 22 milioni di morti per piegare il Terzo Reich e il fascismo italiano.

La bandiera Sovietica che sventolò sul Reichstag di Berlino annunciò la fine

dell’orrore, permise la liberazione di un intero continente e l’inizio di una

nuova era per tutta l’umanità.

Successivamente alla vittoria, l’esempio dell’Unione

Sovietica spinse il proletariato europeo ad un ruolo di protagonista, al punto

che il capitalismo uscito dal secondo conflitto mondiale dovette cercare un

modello di dominio calibrato sulle concessioni di diritti ai lavoratori

divenute inevitabili; il sacrificio sovietico contro il nazifascismo non aveva

solo liberato l’Europa dalla tirannide ma anche spinto su un piano molto più

avanzato la lotta per le rivendicazioni di diritti sociali in ogni paese del

vecchio continente.

L’Unione Sovietica non si limitò, però, a fungere da

esempio. Nonostante avesse firmato gli accordi di Yalta, che prevedevano la

divisione del mondo in sfere d’influenza, Mosca intervenne ad aiutare, in ogni

parte del pianeta, le lotte per l’indipendenza dei popoli oppressi dal

colonialismo e dalle dittature militari decise e sostenute dal capitalismo

internazionale a garanzia dei suoi interessi.

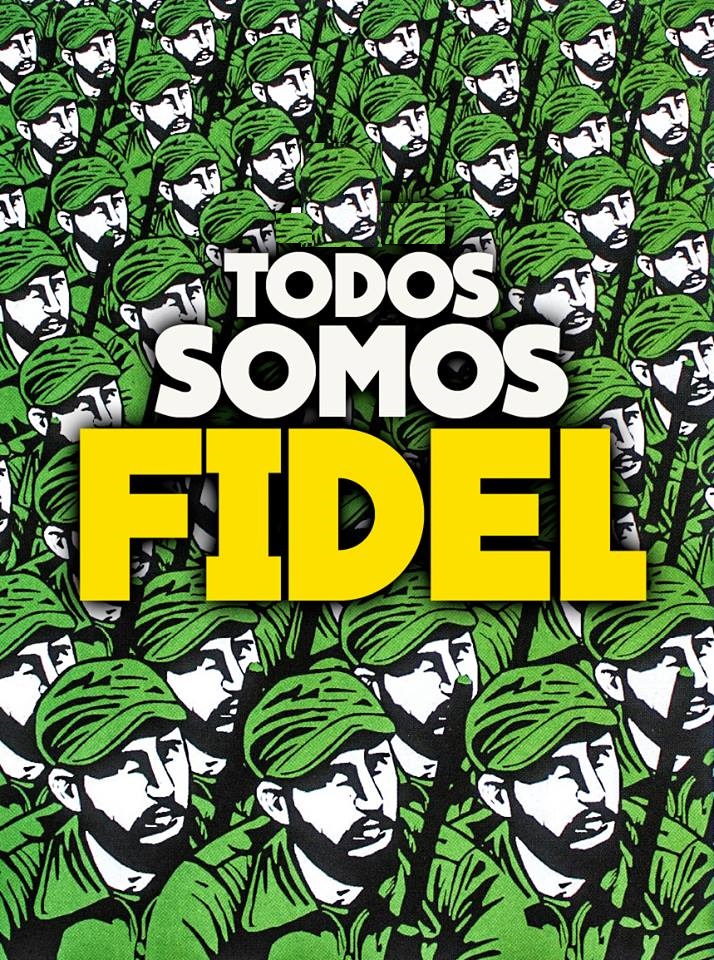

La decolonizzazione in Africa, così come le lotte di

liberazione in America Latina, videro il sostegno dell’Unione Sovietica. La

rivoluzione cubana poté contare per decenni sull’aiuto sovietico e la stessa

Rivoluzione Sandinista, in Nicaragua, ricevette ogni sostegno da Mosca e

dall’intero blocco dell’Europa Orientale, decisivo nella difesa del paese

aggredito dagli Stati Uniti di Reagan e Bush.

Oggi ricorrono i cento anni da quel 1917 che cambiò il

destino della Russia e la storia del mondo intero. Quella dell’Unione

Sovietica, durata oltre settant’anni, fu non priva di passaggi controversi e di

vere e proprie pagine drammatiche. Ma l’ostacolo più importante al processo

venne da un assetto interno a forte vocazione burocratica ed accentratrice,

poco sensibile alle esigenze di rinnovamento e incardinato nel confronto

militare con l’Occidente (che sapeva di dissanguare l’Urss con la continua

corsa al riarmo, conscia di una superiorità tecnologica e finanziaria decisive

per prevalere nello scontro). Il sistema sovietico non seppe autoriformarsi.

Sebbene per la sua composizione territoriale fu in qualche

modo costretta ad un modello sviluppista, l'Urss non seppe costruire in

parallelo un cammino alternativo all’industrializzazione pesante nella sua

produzione. Allo stesso tempo, sul piano politico, sclerotizzò il dispiegarsi

del dibattito politico all’interno della comunità socialista e privilegiò il

controllo interno sulla libertà di espressione. Con la riproposizione

autoritaria dell’ortodossia ideologica esaurì progressivamente la spinta

affascinante di un modello che aveva cambiato l’umanità, e non fu in grado di

valorizzare le modificazioni del costume che, grazie anche al progresso

tecnologico, s’imposero su scala globale.

Ma tutto il processo politico che contrassegnò la sua

esistenza fu un processo di emancipazione per le classi popolari che oggi in

molti rimpiangono, a cominciare dagli ex paesi Oltrecortina. La caduta

dell’Urss portò con sé l'equilibrio bipolare del pianeta e il trionfo del

capitalismo neoliberista, che negli ultimi venti anni ha portato il mondo del

lavoro e dei diritti sociali vicino al collasso. Il suo affermarsi ha prodotto

il punto più basso della civiltà occidentale. Il fallimento delle sue ricette

per i popoli non è però un errore collaterale, ma la conseguenza voluta del

successo per le elites. Al suo massimo grado di sviluppo incontrastato, il

sistema che ha vinto ha prodotto la supremazia dei potenti e determinato un

ordine economico ingiusto ed escludente che rende i poveri più poveri e i

ricchi più ricchi.

Cento anni dopo quel 7 Novembre del 1917, la speranza è che

non sia ancora scritta l’ultima pagina della storia e che la sinistra che verrà

serva a fare di questo mondo un luogo meno ingiusto e più degno di essere

vissuto.

Leggi tutto...

.JPG)